রবীন্দ্রকাব্যে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব

পোস্ট হয়েছে: অক্টোবর ১২, ২০১৭

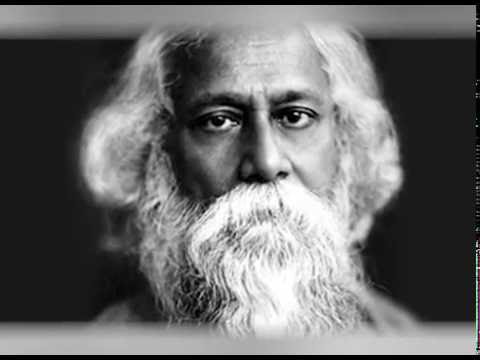

মুজতাহিদ ফারুকী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবি। কবিগুরু। বাংলা সাহিত্যে রবি অর্থাৎ সূর্যের মতোই দেদীপ্যমান এক ব্যক্তিত্ব। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও প্রবন্ধ রচনা এবং শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর সাফল্য বাংলা সাহিত্যে তুলনাবিহীন। নোবেল পুরস্কার জয়ের মধ্য দিয়ে তিনি কেবল যে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে তুলে ধরেছেন তাই নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনন্য অবদান রেখে তিনি বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সুসমৃদ্ধ। বিশেষ করে কবিতা ও সংগীতে তিনি যে বিপুল রচনাসম্ভার রেখে গেছেন তাতে একইসঙ্গে মানবিকতার পাশাপাশি উঠে এসেছে আধ্যাত্মিকতা। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের অন্যত্র বিকশিত দর্শনের আত্মীকরণের মাধ্যমে তিনি কবিতায় এক নতুন অধ্যাত্মবাদের জাগরণ ঘটিয়েছেন।

একজন সৃষ্টিশীল আধুনিক মানুষ হিসাবে তাঁর বিশ্বদর্শন উদার এবং মানবিক। তিনি যেমন উপনিষদ থেকে প্রভাবিত হয়েছেন তেমনই তাঁর কবিতায় মধ্যযুগীয় (পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের) ভক্তিবাদী বৈষ্ণব পদাবলি, কবীরের দোঁহাবলি এবং লালনের বাউল গান ও রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলি সাহিত্যেরও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে কেউ বলেন উপনিষদের কবি। তাঁর সাহিত্যের ঐশী-চেতনা ও মৃত্যু-চেতনার সব স্তরে উপনিষদের শাশ্বত বাণী ও সুর প্রতিফলিত। সন্তু কবিরের দোঁহা ও লালন-এর গান মুসলমানদের মরমি ভাববাদী সুফি মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবার ছিল ব্রহ্মবাদী ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাকারী। রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকদের অন্যতম ছিলেন রবিঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও। এই ব্রাহ্মধর্ম প্রচলিত হিন্দু ধর্মের নতুন শাখা হিসেবে প্রচার পেলেও আসলে এর একেশ্বরবাদী ধ্যান-ধারণা ছিল ইসলাম ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত প্রতিক্রিয়া বিশেষ। রবীন্দ্রনাথের জন্মের (১৮৬১ খ্রি.) প্রায় তিন যুগ আগে থেকেই তাঁর পরিবারে এই একেশ্বরবাদী চিন্তা-ভাবনা প্রকট ছিল। যার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনেও প্রবলভাবে রেখাপাত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কেবল যে সন্তু কবির ও বাউল লালনের দর্শনেই প্রভাবিত ছিলেন এমন নয়; বরং বিশ্বসভ্যতায় ইরানের যে চিরস্থায়ী অবদান অর্থাৎ কবি জালালুদ্দিন রুমি, শেখ সাদী, হাফিজের মরমি সুফিবাদী দর্শনও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে রুমি ও হাফিজের প্রভাব তাঁর কাব্যে স্পষ্ট।

রবীন্দ্রকাব্যে হাফিজের প্রভাব পড়েছে তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের ভেতর থেকেই। বাংলার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মতোই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে তৎকালীন রাজভাষা ফারসির প্রচলন ছিল। পরিবারের সদস্যরা বাংলার পাশাপাশি ফারসিতেও কথা বলতেন। শুধু তাই নয়, ঠাকুর পরিবারে ইরানি সুফি কবিদের কাব্য, রুমির ‘মসনভী’, ফেরদৌসির ‘শাহনামা’, হাফিজের ‘দিওয়ান’ এবং আরব্যোপন্যাস, হাতেম তায়ী, ইউসুফ-জুলেখা-র মতো কাহিনী পড়া হতো। আর রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফিজের সমগ্র ‘দিওয়ান’ মুখস্থ করেছিলেন এবং অর্থসহ এর যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও সময় উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। তাই তাঁকে বলা হতো ‘হাফিজে হাফেজ’।

শেষ জীবনে ৭০ বছর বয়সে ইরান সফরকালে রবীন্দ্রনাথ শিরাজ শহরে কবি হাফিজের মাযার পরিদর্শন করেন। পরে তিনি হাফিজের সমাধিকে ‘পিতার তীর্থস্থান’ বলে উল্লেখ করেন।

মধ্যযুগের ফারসি সাহিত্য পৃথিবীকে দিয়েছিল একঝাঁক সূর্যসম প্রতিভা। অতুলনীয় ও কালজয়ী সৃষ্টির প্রাচুর্যে তাঁরা ভরে দিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার। এদের অন্যতম হলেন মহাকবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.)।

বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেলজয়ী কাব্য ‘গীতাঞ্জলি’-র মূল সুরের সাথে রুমির সুরের খুব একটা পার্থক্য করা যায় না। বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন তাঁর ‘রবীন্দ্রনাথ ও মুঘল সংস্কৃতি’ বইতে দেখিয়েছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার কতখানি মুঘল সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিত্য পাঠ্য ছিল ফারসি অনেক কবির কবিতা। তাই ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ যে ফারসি সাহিত্যের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই সূত্রে তিনি হয়ত রুমিকেও খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করেছেন। শুধু পাঠের মধ্যেই তা সীমিত থাকে নি, বড় প্রতিভা হিসেবে তিনি রুমিকে আত্মস্থও করেছেন; যার স্বাক্ষর দেখা যায় ‘গীতাঞ্জলি’-তে। এভাবে, বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চলে ইরানি কবি রুমি অমর হয়ে আছেন এবং তিনি প্রভাবিত করেছেন এ ভাষার অনেক বড় বড় সাহিত্য প্রতিভাকেও।

যাহোক, আমরা হাফিজের প্রসঙ্গে আসি।

হাফিজের নাম সবাই জানলেও জন্মতারিখ কেউ জানে না। অনুমান করা হয় তিনি ১৩২৫/২৬ (বা ১৩২০) সালে জন্ম নিয়ে ১৩৮৯/৯০ সালে মারা গিয়েছিলেন। ইরানের শিরাজ নগরে তাঁর জন্ম এবং সারাজীবন এখানেই ছিলেন। সংস্কৃতিমুখরিত, বাগানশোভিত শিরাজ তার সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত; মোঙ্গল ও তাতারদের বর্বর আক্রমণের হাত থেকে একটুর জন্য বেঁচে যাওয়ায় সে সৌন্দর্য হাফিজের সময়ও অক্ষত ছিল। হাফিজের আসল নাম শামসুদ্দিন মুহাম্মদ, কুরআন মুখস্ত করেছিলেন বলেই লোকে তাঁকে ‘হাফিজ’ ডাকত এবং কবিতা লিখতে শুরু করার পর তিনি এই নামটিই ব্যবহার করতে থাকেন।

হাফিজের পরিবার সচ্ছল ছিল না, তিনি ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট। কয়লার ব্যবসায়ী বাবা তাঁর কৈশোরকালেই মারা গিয়েছিলেন। পরিবারকে সাহায্য করার জন্য হাফিজ দিনের বেলায় এক রুটির দোকানে কাজ করতেন এবং সেই কাজের বেতনের একাংশ দিয়েই তাঁর রাত্রিকালীন বিদ্যাপিঠের খরচ নির্বাহ করতেন। তখনকার ইসলামি বিশ্বে পড়াশোনা বলতে প্রধানত কুরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব, ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা বুঝানো হতো, স্বভাবত হাফিজ এই বিষয়গুলোতেই দীক্ষা পেয়েছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি ক্যালিগ্রাফি ও মুদ্রণশিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। জীবন্ত জিনিসের ছবি আঁকা হতো না বলে ইসলামি বিশ্বে ক্যালিগ্রাফি দিয়ে অনেকে তাঁর শৈল্পিক চাহিদা মেটাতেন। আর ধর্মজীবীরাও এতে সন্তুষ্ট হতেন। কারণ, ক্যালিগ্রাফি দিয়ে অধিকাংশ সময় কুরআনের বাণীকেই মহিমান্বিত করা হতো। হাফিজ অনেক সময় পেশাদার প্রতিলিপিকার হিসেবেও কাজ করেছেন।

ধর্মীয় বিষয়াদির পাশাপাশি হাফিজ পারস্যের বড় বড় কবির কাব্য অধ্যয়ন করেছেন। সাদী, ফরিদুদ্দিন আত্তার, জালালুদ্দিন রুমি নিশ্চিত তাঁর পাঠ্যসূচিতে ছিল।

ইরানের বাইরের বিশ্বে জালালুদ্দিন রুমি সবচেয়ে জনপ্রিয় ইরানি কবি হলেও ইরানের ভেতরে হাফিজের তুল্য জনপ্রিয় আর কোনো কবি নেই। দূরপাশ্চাত্য থেকে শুরু করে এই প্রাচ্য পর্যন্ত সবখানে তার প্রভাব প্রকট। বাংলায় নজরুল হাফিজ অনুবাদ করেছেন। ইউরোপের মহাকবি গ্যোটে হাফিজপ্রেমে পাগল হয়ে নিজেকে হাফিজের যমজ ভাই জ্ঞান করেছেন। তিনি তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ‘দিওয়ান’ কাব্যে লিখেছেন, ‘হাফিজ তার কাব্যে অকাট্য সত্য অনপনেয়রূপে প্রকাশ করেছেন-এই পাগলামো আমার চেনা-হাফিজ অদ্বিতীয়।’ মার্কিন তুরীয়বাদের (অতীন্দ্রিয়বাদ) জনক রালফ ওয়াল্ডো এমারসন গ্যোটের ‘দিওয়ান’ পড়েই হাফিজ সম্পর্কে জেনেছিলেন এবং এক পর্যায়ে হাফিজকে বলেছিলেন ‘কবিদের কবি’।

হাফিজের প্রেমকাব্যে আধ্যাত্মিক পথের সব নিগূঢ় নির্দেশনা রয়েছে, কারণ, আধ্যাত্মিকতার আসল বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম। হাফিজ ব্যক্তিজীবনেও আসলে অধ্যাত্মবিদ্যার্থি ছিলেন। বয়স হওয়ার পরই তিনি এক সুফি সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘকাল তাঁর সান্নিধ্যে থেকে অধ্যাত্ম সাধনা করেন। পরে তিনি নিজেও সুফিগুরু হয়েছিলেন। হাফিজের ‘দিওয়ান’ সুফিবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিরায়ত গ্রন্থের একটি। সুফিবাদের মূল বিষয় আল্লাহর প্রতি একপাক্ষিক, সুতীব্র উন্মাদনাপূর্ণ প্রেম, হাফিজের কাব্য যে প্রেমে পরিপূর্ণ।

পাশ্চাত্যে বা দূরপ্রাচ্যে মনে করা হয়, সুফিবাদ মানেই ইসলামি অধ্যাত্মবাদ, সুফিবাদ ইসলামেরই একটি রূপ বা সংস্করণ। কিন্তু সুফিদের মধ্যে প্রচলিত একটা ধারণা হচ্ছে, সব ধর্মে, সব স্থানে, সব কালেই তাঁদের পথ অনুসৃত ও চর্চিত হয়েছে, সব অধ্যাত্মতন্ত্রের মাঝেই সুফিতন্ত্র রয়েছে। যেমন প্রাচীন গ্রিসে পিথাগোরাস ও প্লেটোর মতো ‘সোফিয়া’ (প্রজ্ঞা) চর্চাকারীদেরকে তাঁরা তাঁদেরই লোক মনে করেন। সে অর্থে হাফিজ সক্রেটিসের সহযাত্রী। প্লেটোর সিম্পোজিয়ামে ‘সোফিয়া’র প্রতি প্রেমকে (ফিলোসোফিয়া) প্রেমের সর্বোর্ধ্ব ও সর্বোৎকৃষ্ট রূপ হিসেবে দেখানো হয়েছেÑ সুফিরা সেই রূপেরই কাঙাল।

৮০০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে ‘ইসলামি’ সুফিবাদ রূপ পেয়েছে এবং এর শীর্ষ প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইবনে আরাবি (মৃ. ১২৪০) ও রুমি (মৃ. ১২৭৩)। একেক সুফিধারা একেক জিনিসকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে : কেউ চেয়েছে কঠোর ধ্যান, কেউ নিবিড় মানবসেবা, আর কেউ মরমি সুকুমার শিল্প। হাফিজের কবিতা এই সুকুমারশিল্পপন্থী সুফিবাদের চূড়া। হাফিজকাব্যকে সুফিরা ঐশ্বরিক প্রেমের অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ বিবেচনা করেন।

‘সুফি’ শব্দের মূল ‘সাফা’। অর্থ পবিত্র, নিষ্কলুষ। অর্থাৎ যিনি নিজেকে সবধরনের কলুষতামুক্ত করে নিতে পেরেছেন তিনিই সুফি। সাধক যখন কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টার হয়ে যান, তখন স্রষ্টা নিজেই সাধকের অন্তরচক্ষু খুলে দেন এবং সাধকের মাধ্যমেও তাঁর কর্ম সম্পাদন করেন। তখন সাধকের দ্বারা জগতের কল্যাণ ছাড়া কোন খারাপ কাজ সংগঠিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।’ (জীবনস্মৃতি)।

রবীন্দ্রনাথের চোখের উপরে যে বিষাদের আবরণ ছিল স্রষ্টা তা সরিয়ে দিলেন। ফলে কবি জগতকে নতুনরূপে দেখলেন। প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেলেন। তাই তিনি ‘Religion of Man’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘Dharma for man is the best expression of what he is in truth.’ বিবর্তনের ধারায় শেষজীবনে কবি যে সত্যে উপনীত হয়েছেন তা হলো ¯ স্রষ্টার সাথে সাধকের ‘পূর্ণতম প্রেমসম্ভূর মিলন’-এর মাধ্যমে স্রষ্টার নিকট থেকে প্রাপ্ত সত্য। এই সত্য কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলিমের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার সত্য নয়, এই সত্য সর্বমানবের কল্যাণের নিমিত্তে অদ্বৈত পরম সত্তার কাছ থেকে আসা।

রবীন্দ্রনাথও সত্য-সুন্দর-কল্যাণের সাধক ছিলেন। সত্য স্রষ্টার কাছ থেকে আসে, স্রষ্টার সুন্দর, তাই তিনিও সুন্দরকে ভালোবাসেন, আর জগতের কল্যাণের জন্যই স্রষ্টার ও সাধকেরা জগতকে সুন্দর করার চেষ্টা করেন।

নবিজী (সা.) বলেছেন, ‘ইন্নাল্লাহা জামীলুন ওয়া ইউহিব্বুল জামাল।’ অর্থাৎ ‘আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন’।

হাফিজের অন্তরতম উচ্চারণ,

‘আমি জানি কেবল প্রেম,

এবং দেখেছি আমার হৃদয় অসীম

ও সর্বত্র বিরাজমান।’

আর রবীন্দ্রনাথ বলেন,

‘যুগ যুগান্ত হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,

হে অপূর্ব শোভনা ঊর্বশী।’

রবীন্দ্রনাথের এই ‘অপূর্ব শোভনা ঊর্বশী’ আর হাদিসের ‘সুন্দর আল্লাহ’ আসলে একই সৃষ্টিকর্তা। হাফিজের যে হৃদয় ‘অসীম ও সর্বত্র বিরাজমান’ সেটাও সেই পরম সত্তাই।

সুফিবাদে আসক্তির কারণেই রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক কবি। তাই তাঁর বিশ্বচেতনা ও অদ্বৈতবোধেও ঘুরে ফিরে এসেছে Mysticism । তাই তিনি স্রষ্টার গুণগান করতে গিয়ে সৃষ্টির তুচ্ছতম বস্তুটির মধ্যেও মহত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন-

‘আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম

সেদিন শুনবে তাহা কবিত্বের সম।’

সুফিবাদ, মানবতাবাদ ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনার অদ্বৈতবোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সুফিবাদে জাতিগত ধর্মের চেয়ে আত্মশুদ্ধির ধর্মকে প্রাধান্য দেয়া হয়। পৃথিবীর সকল মহামানবও সেই চেতনার ধারক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও সেই একই বিশ্বচেতনার সুর ধ্বনিত হয়েছে :

‘এ বিশ্বরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে

ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে।’

সুফিবাদের গূঢ় প্রতীকী ভাষা কয়েকশ’ বছর ধরে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং হাফিজের হাতে সবচেয়ে পূর্ণতা পেয়েছে। এখনো আমরা হাফিজের কাব্যের আসল অর্থ নিয়ে দ্বিধায় থাকি। যেমন, তিনি যখন বাগানে হাঁটার কথা বলছেন তখন কি কেবলই বাগানে হাঁটার আনন্দ বর্ননা করছেন, নাকি নিজের সৃষ্টির কারণে আল্লাহর যে আনন্দ সেটা বর্ণনা করছেন? হয়ত দুটোই। কারণ, হাফিজ আল্লাহকে বিশ্ব থেকে আলাদা করে দেখেন না, যেখানেই প্রেম, সেখানেই প্রেয়সী আছে। ভারতীয় সুফি গুরু ইনায়াত খান বলেছিলেন, ‘হাফিজের মিশন ছিল একটা ধর্মোন্মাদ বিশ্বকে বোঝানো যে, ঈশ্বরকে কেবল স্বর্গেই নয় বরং মর্ত্যওে পাওয়া যায়।’

ফারসিতে অনেক সময় হাফিজকে অদৃশ্যের জিহ্বা বলা হয়, কারণ, তাঁর কবিতা শুনলে মনে হয়, এ যেন প্রেয়সী বিশ্বের কাছে প্রেমিক ঈশ্বরের পাঠানো পরমানন্দপূর্ণ চিঠি। আমাদের চতুর্দিকে এবং আমাদের ভেতরে ঐশ্বরিক প্রাণের যে জাদুকরি সুন্দর ধারা বইছে তাতেই কিছুটা ভাগ বসাতে চেয়েছিলেন হাফিজ। তিনি আমাদেরকে প্রেমের পাখায় ভর করে উড়তে বলেছেন। আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব বিরাজ করতে বলেছেন। জীবনের সবচেয়ে নগণ্য জিনিসগুলোকেও ঈশ্বরের উপহার হিসেবে গ্রহণ করে উদ্যাপন করতে বলেছেন। তিনি চেয়েছেন আমরা এক নিমিষের জন্য হলেও ঘুম থেকে জেগে কান পেতে ঈশ্বরের আনন্দের হাসিটা শুনি।

তিনি বলেছেন :

‘হৃদয় ছাপিয়ে প্রস্ফুটিত এই

মহামূল্যবান প্রেম আর হাসিটা কী?

এ হচ্ছে একটি আত্মার

ঘুম থেকে (জেগে) ওঠার শব্দ।’

সুফিবাদে যেমন পৃথিবীর জীবন, সম্পদ, মায়া-মমতা, ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সবকিছুকেই ক্ষণস্থায়ী ও গুরুত্বহীন মনে করা হয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায়ও তেমনই ভাবসুর ধরা পড়ে। কবির অন্তর যেন পরম সত্তার সাথে মিলনের ব্যাকুলতায় তীব্র হয়ে উঠেছে।

হাফিজ বলেছেন :

‘আজ মন জুদা মশও কে তুআয নূরে দীদঈ।

আসরামে জানো মুনিসে কলবে রমীদঈ।’

অর্থাৎ-

‘তুমি যে আঁখির আলো আমায় ছেড়ে যেও না

তুমি যে প্রাণ-জুড়ানো ব্যাকুল হিয়ার চেতনা।’

তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

‘ঐ শোনো দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী,

হে নিষ্ঠুরা বধিরা ঊর্বশী।’

হাফিজের এই ‘প্রাণ-জুড়ানো ব্যাকুল হিয়ার চেতনা’ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ঊর্বশী’ আসলে একই সৃষ্টিকর্তা। সাধক যখন দুনিয়ার চেতনামুক্ত হয়ে ¯্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করেন, তখন ¯্রষ্টাও তাঁর কথা ও কর্ম দিয়ে সত্যই প্রচার করান। অর্থাৎ সুফি মতবাদ অনুযায়ী ¯্রষ্টা তখন সাধকের ভেতরে একাত্ম হয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু-পরমাণুও থাকতে পারে না।’ কবি বুঝি এ কথায় বলতে চেয়েছেন যে, ¯স্রষ্টা আছেন তাঁর ভেতরে এবং জগতের সবকিছুই আছে স্রষ্টার সাথে।সবকিছুই স্রষ্টার সাথে আছে এই ধারণা ইউরোপীয় চধহঃযবরংস থেকে আলাদা। চধহঃযবরংস অনুযায়ী ¯স্রষ্টা আছেন সর্বব্যাপী, এমনকি সবকিছুর মধ্যেও তিনি সর্বদা বিরাজমান বিধায় সৃষ্টির সকল কর্মের দায় স্রষ্টার। কিন্তু সুফিবাদে সৃষ্টিকর্মের দায় স্রষ্টার নয়। সৃষ্টি তার কাজের দ্বারা ভালো/ মন্দ ফল অর্জন করে।

কোরআন বলে, ‘হে মানুষ! তুমি তোমার প্রভুর জন্য চেষ্টায় রত হও; অনন্তর তুমি তার সাক্ষাৎ পাবে।’ (৮৪/৬)। সৃষ্টি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাবে। সুফিবাদে স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্যই সব সাধনা। যখনই স্রষ্টার সাথে সাধকের ‘পরিপূর্ণ প্রেমসম্ভূর মিলন’ হয়, কেবল তখনই স্রষ্টা সাধকের মাধ্যমে সৃষ্টির কল্যাণের জন্য কাজ করান। তাই রবীন্দ্র-দর্শন ইউরোপীয় Pantheism এর থেকে আলাদা হলেও সুফিবাদ দ্বারা প্রভাবিত।